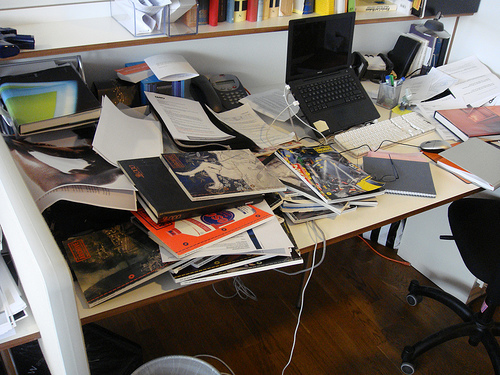

大橋さんが書かれているように、散らかった部屋というものは、とかく注意を散漫にします。いいかげんそんなことから卒業してもいい歳になりましたが(34歳)、乱雑な部屋から顔をのぞかせている、ちょっと微妙な写真などがありますと、思春期の少年のように仕事そっちのけで、脱線しがちです。

これも大橋さんが昨日お書きになりましたが、私たちの注意する先はこのように、外部の刺激次第で勝手に変更されてしまいます。今はこの記事に私の注意は集中していますが、もしもこの部屋の扉を誰かが開けたりすれば、当然そちらに変更させられてしまうでしょう。

これと同じで、乱雑な部屋で仕事をしていると、せっかく仕事に集中できたとしても、注意を変更させられる恐れが高くなるのです。

少し気がそれるくらいがちょうどいい

こう考えると、シーンとした部屋で、脇目もふらず黙々と仕事に熱中していた方がいいようですが、ことはそう単純でないから困ります。

実際、音楽を聞きながらの方が仕事がはかどるとか、ちょっとくらい気を散らされるくらいの方が仕事がはかどるという人もいらっしゃるでしょう。なぜか?

それは、脇目もふらずに仕事をしていると、脳の使い方がワンパターンになってしまって、集中力それ自体が低下していくからです。脳というものは面白い組織で、全く同一の作業ばかりを続けていると、竜巻が自然と消滅するように、同じ状態を維持できなくなっていくのです。

音楽を聞きながら仕事するとよいのは、注意を仕事に向けたり、音楽に向けてみたりするのを、気まぐれにチェンジしてやることで、そのつど注意対象が変わるからです。

実際、「音楽を聞きながら仕事する」とか「ラジオを聞きながら勉強する」とはいうものの、二つのことを完全に同時にやれるという人は、きわめて希なはずです。実際には、勉強に集中したり、野球中継を聞いてみたりを繰り返すでしょう。このチェンジの繰り返しによって、脳は一定の間隔で駆動力を得ることができます。

トップダウンとボトムアップ

それでは、「程よい注意力」を達成するにはどうしたらいいのでしょうか? つまり、「集中できる程度にちょっと乱雑な部屋」というのはどんな状態なのでしょう。

これは、注意の対象をどれくらい容易に変えることができるかによって、変わってきます。難しいことを言うようですが、簡単に言えばこういうことです。

たとえばこの原稿を書いている最中、私はiTunesで音楽も聞いていますが、注意は原稿が大半、たまに音楽へと移り、また原稿に戻ります。このまた原稿に戻ることが速やかにできるような対象だけが周りにあるのが、望ましい状態です。

こう考えてください。原稿を書いている最中、私の脳の状態は原稿を書くループを形成しています。その間音楽も聞いていますから、音楽を聞くループも形成しています。この二つのループが相互に邪魔しあわない状態。それがながら族の理想の状態です。

しかし部屋の戸を母が開けて、「ショウゴ!」などと呼びかけようものなら、私の脳はその呼びかけを受け止め、母に対応すべく強いループを形成するでしょう。そうして原稿ループは犠牲になります。

ちなみに、この「呼びかけ」によって強引に脳内ループが形成されてしまうプロセスをボトムアップ・プロセスといいます。一方で、私が自分で原稿書くぞ!と決め、原稿書きループを維持しながら作業しているような状態はトップダウン・プロセスと呼ばれます。

このトップダウンとボトムアップが脳内でどのように実現されているかを、実にわかりやすく、また興味深く解説している本があります。『考える脳 考えるコンピュータ』です。この本のきわめて優れている点は、脳の構造と機能について、部分的にではなく全体論的に論じていて、しかもなかなか説得力を持っているところです。

| 考える脳 考えるコンピューター ジェフ・ホーキンス サンドラ・ブレイクスリー 伊藤 文英 ランダムハウス講談社 2005-03-24 by G-Tools |

仕事を飽きずにうまく回らせるには、脳内のトップダウン・プロセスとボトムアップ・プロセスがなめらかに融合していくように持っていくべきです。トップダウンだけだと、すごく疲れてしまいます。「根性で乗り切る!」というのはこのプロセスだけに頼ることを指します。

一方ボトムアップばかりではそもそも受動的すぎて、仕事になりません。生産性をアウトプットする「仕事」においては、テレビを見たり音楽を聞くような、ボトムアップ・プロセスだけではなしえないような内容があるはずです。