最近の記事は、結論が決まらないまま見切り発車して書き始めることが多いです。

最近の記事は、結論が決まらないまま見切り発車して書き始めることが多いです。

今週の記事であれば、以下の2記事

- 朝一番にその日の最短ルートとなる「今日のタスクリスト」を作るうえで欠かせない最初のステップ

- どんなに詳しく記録に残しても、時間とともにその“魂”は抜け落ちていく

いずれも、素材と書き出しが決まった段階で迷わず書き始めました。このタイミングを外すと「でもなぁ~」という迷いが生じて手が止まってしまうからです。

↓「でもなぁ~」については、以下の記事で。

ふと、ブラックマヨネーズ(お笑い芸人)の初期のコントが思い出されます。

相方に悩み相談をしつつ、「ほな、こうしたらええんちゃう?」という提案を一つ受けるたびに「でもなぁ~」と、その提案を潰す理由を即座に返して、結局その悩みを抱え続けることになるという「あるある」がテーマです。

このやり取りが笑いを誘うのは、誰しも思い当たるフシがあるからで、「自分だけじゃないんだ♪」という安心感から、つい頬がゆるんでしまうのでしょう。

でも、それは一時的な痛み止めに過ぎず、根本的な解決にはつながりません。

映画「戦場カメラマン 真実の証明」の原題は「トリアージ」だったのか!

1つ目の記事は、『トリアージ仕事術』の以下の部分を引用すること以外は流れに任せて書き始めました。

ある課題に対して、考えられる解決策をできるだけ挙げる。そこで可能性の少ないものから除外し、最後に残ったいくつかに精力を費やして精度を上げていくという考え方です。

最初から「当たり」を探さないのです。「当たりでないもの」を省くのです。最初から当たりをつけて行動すると外れたときにショックが大きくなります。見当違いの解決法をいくら検討しても、正解からかけ離れていると、徒労に終わります。

書き進めるうちに、ふとトリアージのイメージがふっと思い浮かびます。「あぁ、戦場でトリアージしているシーンがあったな、何の映画だっけ?」と。

すぐに「戦場カメラマン 真実の証明」であることが思い当たります。

それで、該当のシーンを探そうと思ったら、予告編動画にあっさりそのシーンが含まれていたので、そのまま記事に取り込みます。

以下は本作の予告編動画ですが、そのシーンが少しだけ出てきます(35秒あたりから10秒ほど)。

そして、この映画についての紹介文を書くために、映画評などを拾い読みしているうちにこの映画の原題が「TRIAGE(トリアージ)」であることに気づいて、「あっ!」となったわけです。

つまり、

- 「『トリアージ仕事術』を取り上げる」ことしか決まっていない状態で書き始め、

- 書きながら映画「戦場カメラマン 真実の証明」のことを思い出し、

- この映画について調べているうちに原題が「トリアージ」であることを知る

という、実に即興的な書き方だったのです。

そういう仮説だったのか!

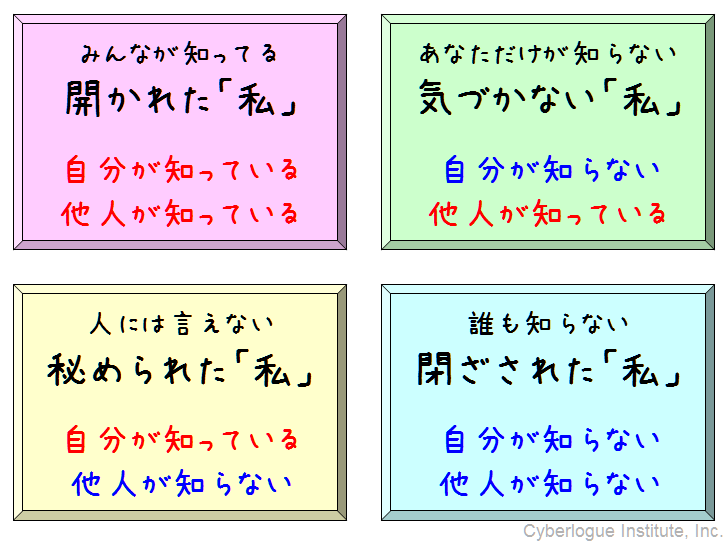

2つ目の記事は、映画「二重生活」を観て感じた以下の部分を書き出しとすること、および「ジョハリの窓」の話を盛り込むこと、の2点が決まったところで書き始めました。

「尾行」によって作られた、いわば観察記録が、尾行対象者本人がつけた記録と一致しないことがあるという、考えてみると当たり前の真理が提示されるのですが、僕自身はこの真理に触れて思うところがありました。

上記の「思うところ」の中身については、実はこの段階では明確に言葉にはなっていませんでした。「何となくモヤモヤする」というだけの状態です。うまく説明はできないが「ジョハリの窓」と関係がありそうな気もする、という、実にふわふわとした感覚です。

「書き始めたらぜんぜん関係なかった」というリスク含みの見切り発車だったのですが、やはり書き進めるうちに点と点が次々とつながっていきます。実に爽快です。

この記事の結論は、以下なのですが、

僕の仮説は、【閉ざされた「私」】が“脚本”を握っており、“物語”の進行に欠かせないものが記憶に残りやすくなり、逆に進行の妨げとなるものは記憶から失われやすくなる、という取捨選択を本人の気づかないところで行っているのではないか、というものです。

実は、「僕の仮説は、」とタイプし終えるまで、その仮説の内容がはっきりと決まっていませんでした。

この先、自分はいったい何を書くのだろう、と自分でも分からないままキーボード上で指を動かしています。

このときの感覚はどこか懐かしいものがあります。

学校の授業中、黒板に向かっていたはずの現代国語の教師が突然振り向き、自分のことを指し、「おい大橋、虎になったときの李徴の気持ちはどんな感じだったと思う?」と問われたときに、とっさに「はいっ、虎になったときの李徴の気持ちがどんな感じだったか、についてですが、えーっと、あのー」と、質問をオウム返しにしながら時間を稼いでいるときに覚える焦燥感がそれです。

でも、「僕の仮説は、」とタイプし終えると、ちゃんと指が仮説まで導いてくれました。

自分でタイプしているにもかかわらず「なるほど、そういう仮説だったのか!」と驚きもありました。タイプしている自分と、画面に現れる文章を目で追っている自分とが完全に別人格であるかのような不思議な感覚です。

それでも、この“二人”の合意が得られたために、無事書き終えることができました。

不安が自分を前に進める

記事を書き始める前に、これらの流れをすべて完全に作り込んでいたとしたらどうなっていたか。

すなわち、アウトライナーで完全な構造を作り上げた状態で、これをもとに「転記」するかのように書く書き方です。

この書き方は安心感をもって書き進めることができるので、できればこのやり方でいきたいと常々考えているのですが、実のところ「書いていて楽しくない」のです。

先が読めないスリルがないから、でしょうか。

先が読めないのはストレスでもあり楽しみでもあるのです。

もちろん、アウトライナー上で同じように書き進めることもできるのですが、僕の場合は、いきなりテキストエディタに向かうことのほうが多いのです(きっと慣れの問題だと思います)。

このような「書く楽しみ」は、今年の1月に読んだ『いますぐ書け、の文章法』に教えてもらったものです。

あとで読んで、これ、おれが書いたのか、よくこんな表現をおもいつくよな、とおもえるとすごく楽しい。

日常生活で使ってる頭の部分で見ると、よく知らない人が書いてるものに見える。それが、書いていて、おれにとって、いい文章。(p.159)

事前に書くと決めたことだけを、きちんと書きたい。書いてる最中に湧いてくる余計な想念に惑わされたくない、と考える人もいるだろう。

でも私から見れば、それは、あまり文章を書く人には向いてない。文章を書く醍醐味は、文章の自走に任せるところにある。そういう文章は「書き手であったはずの自分」さえも「読み手として驚かせる」ことができるのだ。

それが文章の持っているもっとも強い力のひとつだとおもう。(p.161)

ポイントは、「ちゃんと書き上げられるのだろうか?」という不安がある状態で書き始めること。

このときの不安とは「結論が不明瞭」ということであり、方向性はある程度見えていて、ところどころにある“森”の抜け方が不明瞭というだけなのです。

従って、これをクリアーにしていくという「攻略の余地」が自分を前に進めるためのモチベーションになっていると感じます。